在中國創新創業資源最為密集的中關村核心區域,全長僅220米的創業大街如同這座城市中一條汩汩流淌的血脈,涌動著為高速奔跑的城市輸送氧氣。2020年9月,由清石設計改造完成的泰利驛站中關村大街站在創業大街北口落成,這座24小時對外開放的復合空間向城市和穿梭其中的都市人提供了一個不同以往的落腳處,除了顯而易見的功能空間以外,它更像是一個小型能量泵,為城市的一呼一吸注入能量,共同完成它日復一日的新陳代謝。同時,這也是清石設計新陳代謝設計觀的一次全方向實踐。

▼驛站外觀

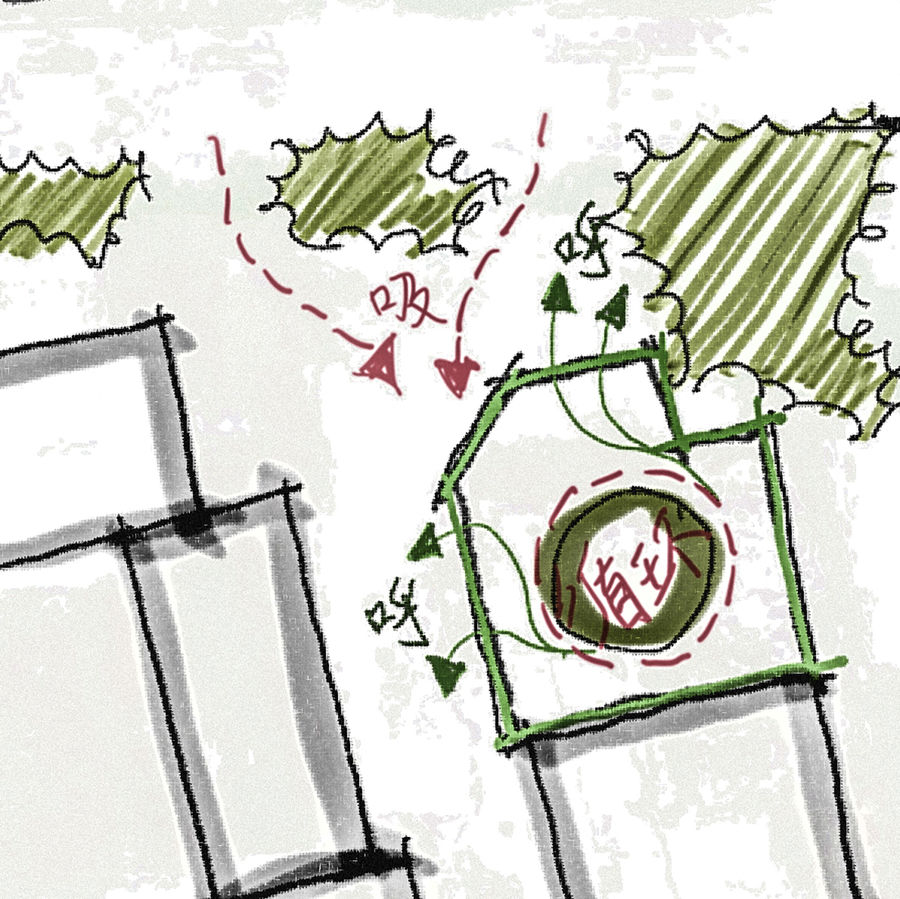

空間之于城市:一呼一吸之間,一次微新陳代謝。當新陳代謝的設計理念被設計師注入空間重建時,泰利驛站便不再只是街口的一座新空間而已。設計師保留了原空間的大部分骨架,在舊有基礎上進行了空間的延伸、重構,將其改造為結合了開放、半開放與封閉區域的新空間。

▼項目分析圖

從室外步入室內的過程,情緒也從喧鬧過度到舒緩平和,直到整個復合型空間完全呈現在眼前,你便可以挑選中意的區域落腳。對于吐故納新的泰利驛站來說,再設計的過程本身就是一次空間的自我新陳代謝,而一座新空間的誕生之于城市,也是一次微小卻力道精妙的更迭。這個正緩慢新陳代謝的復合庭院就像一座迷你城市,繁忙的都市人進入其中,在交錯層疊的微景觀里舒緩精神;在物理賦能的設施輔助下補充體力;在精心設計的場景中按下時間的緩慢倍速按鈕……再次出發時,人們輕裝簡從、眼神明亮,這是一處微小空間對城市的貢獻,而城市也在這樣的煥新和賦能中,完成著屬于它的新陳代謝。

▼室內空間一瞥,項目分析圖

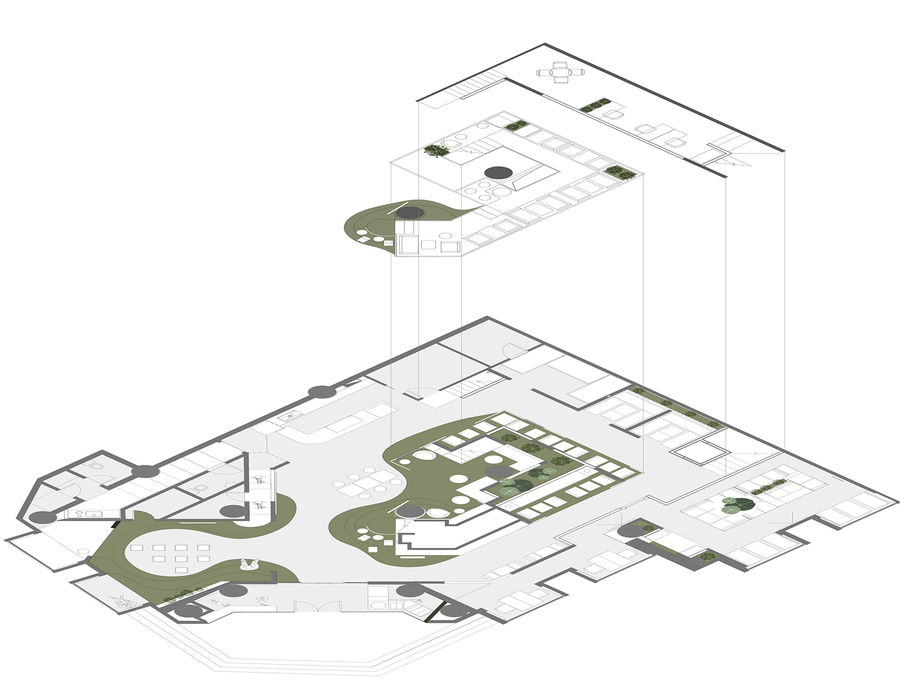

空間之于人:一呼一吸之間,一次減“負”與“賦”能。為了讓空間達到為人們“減負”從而“賦能”的效果,清石設計將豐富的功能和使用場景恰到好處地植入空間,并利用清新簡潔的色彩使用和景觀疊加進行強化。小型分享區、吧臺、臨窗工作區、會議區、卡座區、夾層區等等區域分別承載著不同的功能需求,環形動線將一層到夾層的功能區依次串聯,在豐富的場景疊加下,刻板單一的空間面貌不復存在,如同一個微縮的復合型社區,即便只是方寸地,卻也能游刃有余地匹配各種需求。

▼項目手繪

▼一個微縮的復合型社區

▼環形動線將一層到夾層的功能區依次串聯

景觀是空間中的重要組成部分,植物緩慢呼吸,釋放氧氣,在喧鬧的中關村街景映襯下,它們仿佛是靜止的。不同形態的綠色植物構成一個個微景觀,移步異景,植物在不同的功能區域之間靜置,自成天地。被植物環抱的空間中,時間輕盈緩慢地流動,吸附二氧化碳的同時,也濾掉了人們的焦灼和不安

▼不同形態的綠色植物構成一個個微景觀

純凈安逸的白色和綠色基底上,礫石、缸磚、鐵藝、水磨石等戶外元素也延續了質樸自然的空間氣質,不動聲色間與自然環境融合,最大程度地舒緩著進入者的情緒,新的能量隨之漸漸鼓動。

▼空間細節

空間之于時間:一呼一吸之間,24小時的往復循環。清晨7:30,在上班族扣上襯衫的第一顆扣子前,窗邊的單人扶手沙發和小圓桌還能提供一杯熱咖啡的時間。或者是倚在門口的吧臺邊,在肯尼亞豆子的香氣里,看著窗外匆匆人群奢侈地出會兒神,直到看見熟悉的同事,結伴而出。

上午10:00,吧臺前的工作臺邊是創業者正進行的小型會議,一場頭腦風暴后,他們在夾層區域享受簡單的午餐。

中午12:00,按摩沙發區是午后的熱門“打卡地”,有人在沙發區“回血”,而興致高昂的年輕同事繼續在夾層區埋頭創作。

下午15:00,卡座區的一場討論會剛剛結束,專項小組的研究會議則剛剛在中型會議空間拉開序幕。

▼夾層座位區

▼細節

▼休閑和工作空間

▼咖啡廳座位

▼咖啡廳座位

▼按摩沙發

傍晚,燈光亮起的庭院和空間變得迷人。酒吧區域每晚都有一場微型歡聚,創業者在輕聲的雀躍中結識新朋友;專屬會員區內,有人意興闌珊捧著咖啡,也有人似是準備奮戰一個通宵。

深夜,睡眠艙中是第二天要趕早班機的市場經理,在城市的角落里,正進入深沉睡眠……

▼頂層樓梯細節

空間24小時一刻不停歇,而無論是哪一刻進入其中,空間都以它的方式和力量為都市人注入能量,在輕微卻不間斷的新陳代謝中,塑造新生。

▼驛站外觀

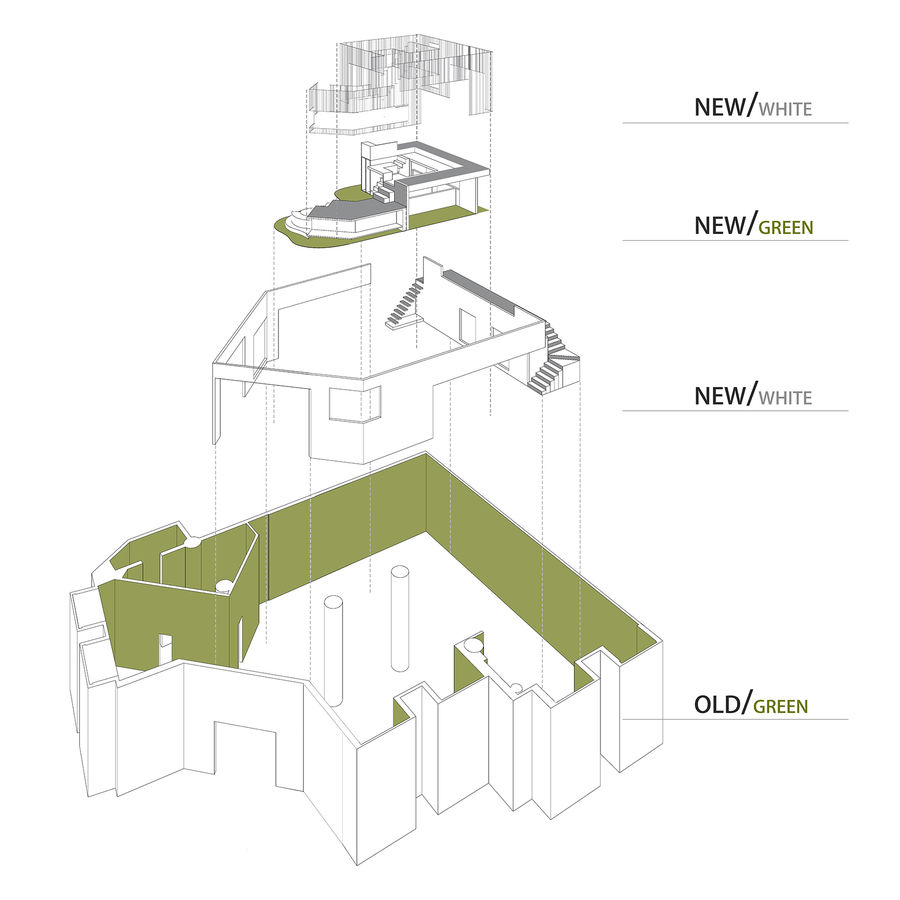

▼項目軸測圖

▼項目分析圖

項目空間信息:

空間名稱:Inno·Ecos Lab泰利驛站

空間類型:商業空間、復合空間

空間地址:北京市海淀區海淀西大街36號1層1001室

人均消費:30元/人

設計公司:QUCESS清石設計事務所

設計總監:李怡明

主創設計:王學麗

設計團隊:李亮、吉世超、韓張生、張志浩、任璐璐、王茜

軟裝負責:胡琨

軟裝團隊:平凡、鄒廣鵬

空間面積:320平方米

空間主材:水磨石、石材、瓷磚、鐵藝、金屬、玻璃、涂料、線性燈、綠植

攝影版權:史云生

傳媒負責:楽楽策略品牌機構

更多相關內容推薦

評論(0)