《建筑午餐》是 一言一吾 i-Talk 新推出的一檔對談類音頻欄目,聚焦社會熱點和建筑領域新鮮事,閑聊建筑師的靈感與觀點,歡喜與煩惱。不定期推送,為建筑愛好者的午餐加點料。

建筑午餐

Volume 03

? Vol.3 鄭鳴&熊星:地鐵里的空間旅行

“最好的設計策略就是通過一種手段解決所有問題,盡量多地解決問題。

——熊星”

“建筑師在做設計時把功能的問題解決了,建筑的生命就出來了。

——鄭鳴”

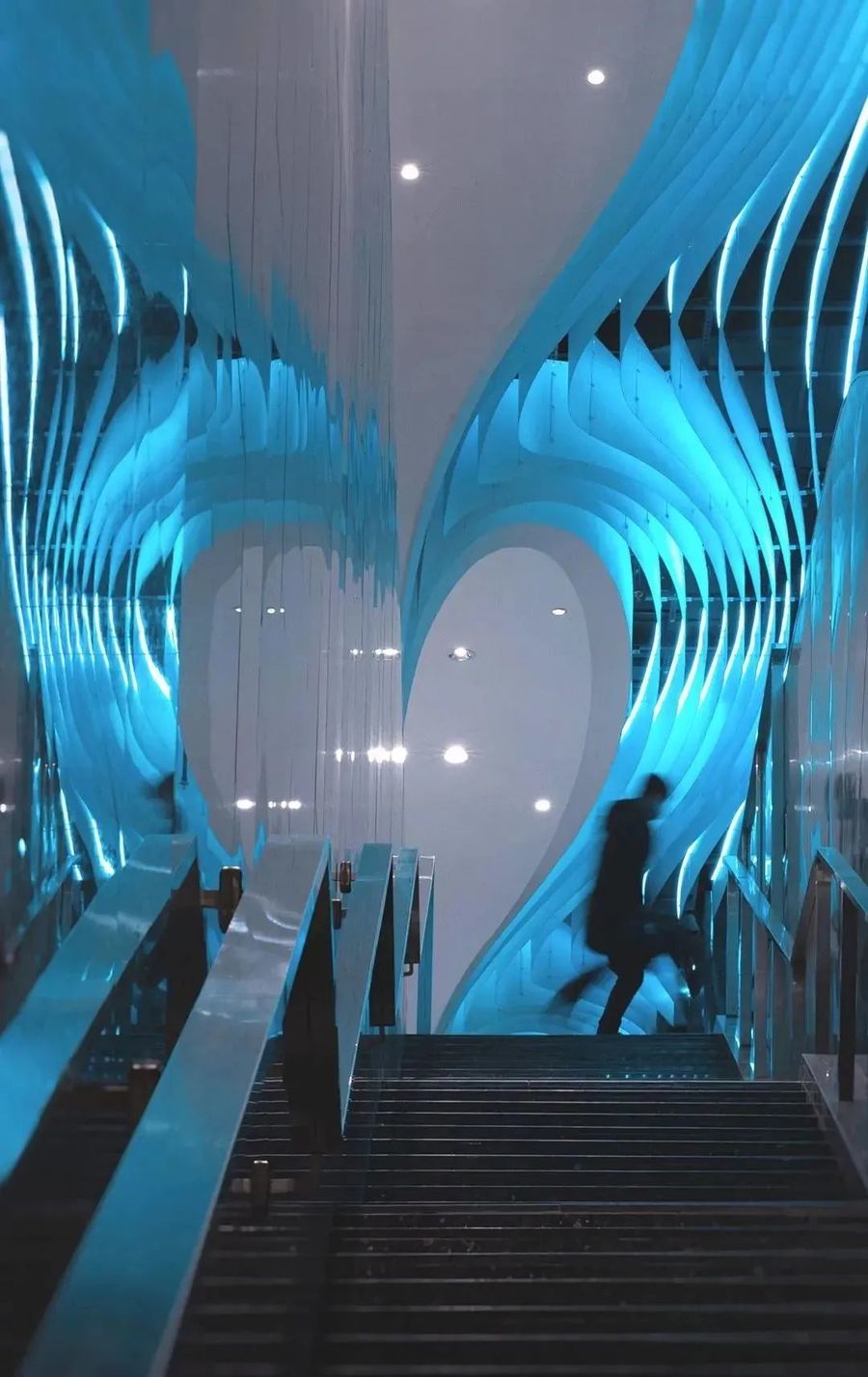

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

本期嘉賓

熊星

Xing design行之建筑設計事務所

主持建筑師

清華大學建筑學學士、碩士

哈佛大學建筑學碩士

代表作品:

上海地鐵十四號線豫園站、AI PARK特斯聯科技展示中心、云引擎能源中心、萬科大正輪胎廠改造、The Ring倫敦指環天橋等。

鄭鳴

同濟設計集團上海同濟建筑室內設計工程有限公司 總建筑師

博士

教授級高級工程師

代表作品:

上海軌道交通14號線車站空間總體設計、南蘇州路955-991號衍慶里優秀歷史建筑裝修及外立面修繕工程、中國服裝創意上海設計中心、中國石化上海石油化工研究院院區改造、楊浦高級中學校門及國際部改造、四川旺蒼壩(中國紅軍城)歷史建筑重建、人民大會堂國宴廳等。上海市第一屆十大優秀青年室內設計師、第一屆全國杰出中青年室內建筑師、世博工程建設功勛人物等稱號。

- 本期話題 -

地鐵里的空間旅行

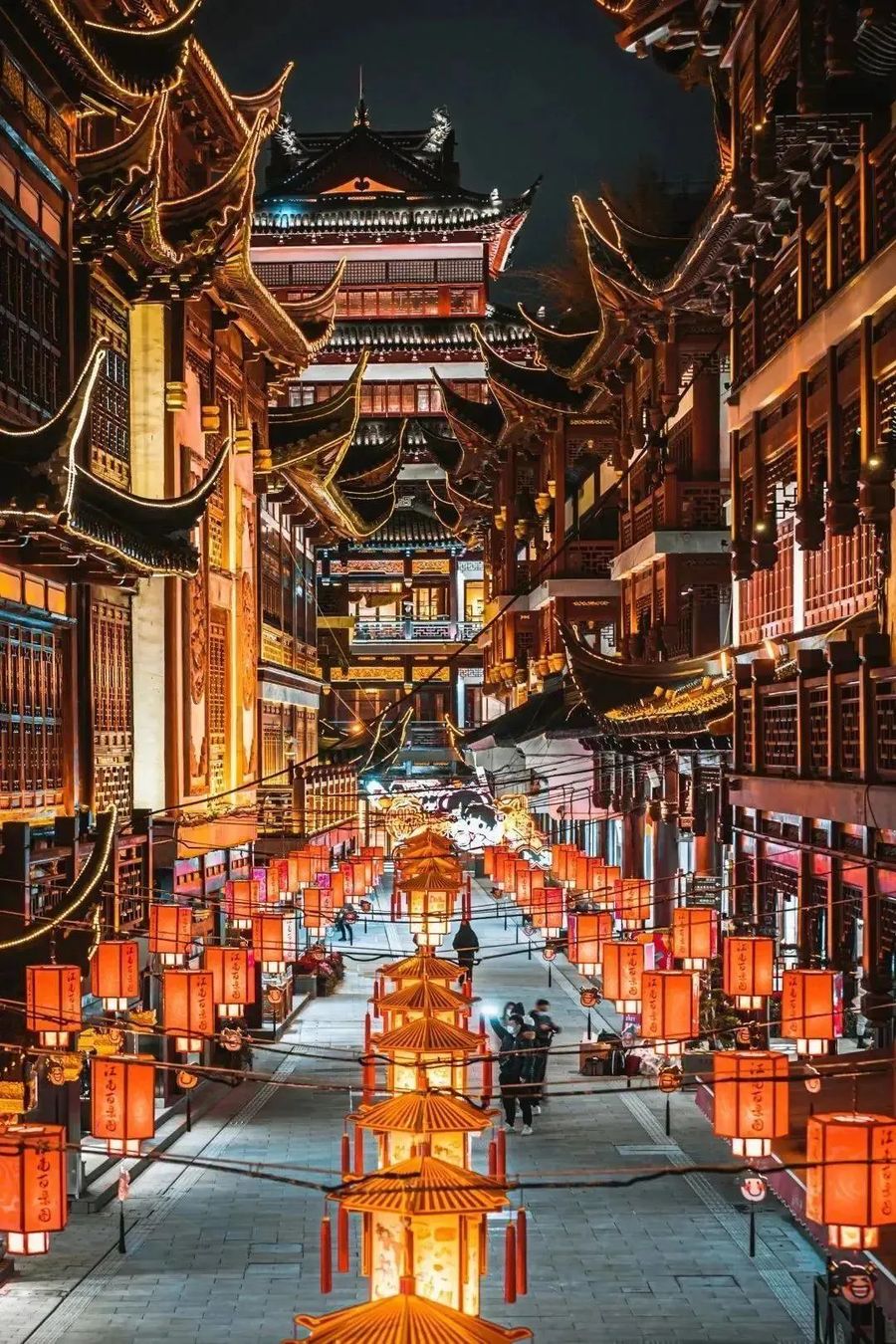

2022年伊始,上海地鐵14號線正式通車,憑著“豫園站”、“陸家嘴站”、”真如站“等幾個地標性站點在社交媒體的刷屏,迅速成為“網紅”。截至我們錄制當天,14號線已運營整整2個月,討論度依舊居高不下。

打破以單個藝術作品“撐門面”的傳統做法,上海地鐵14號從建筑空間結構本身入手,結合先鋒藝術創造了一種身臨其境的體驗。諸如豫園站變幻的燈光秀“上海脈搏”、陸家嘴站Team Lab動態藝術裝置“大浪流金“等。

藝術空間的理念是如何被引入的?先鋒的設計概念又是如何與地鐵常規運營的需求相融合?

作為城市的“門面”,地鐵站空間設計怎樣展現出城市的區域特質?如何讓人產生一種區域的到達感和歸屬感?

豫園站“一稿過”的方案,卻經歷了長達4年的施工期。在漫長的磨合過程中,建筑師把時間花在哪兒了?

歡迎收聽本期【建筑午餐】欄目,與建筑師熊星和空間總設計師鄭鳴一起搭乘“魔都最美地鐵14號線”,來一次空間漫游吧~

01

/地鐵空間設計/

先硬核,再網紅

Julia:之前在熊星老師的工作室看到過14號線豫園站的設計模型,當時就覺得這個設計非常大膽。您是如何接到這個地鐵站的設計邀約的?為什么用這樣的形式,靈感源自哪里?

熊星:豫園站是上海地鐵14號線一個很重要的站點,是城市核心區的門戶和游覽的起點。申通地鐵對它非常重視,委托ToMASTER明日大師作為公共藝術策劃,舉辦了方案比選,我們是參選的其中一家。當時是2018年,然后經過幾輪篩選,最終確定是我們。

豫園這個區域有豐富的城市元素,既有城隍廟、豫園這種中式的,也有外灘這種西式的風貌,所以不論怎樣的方案都要面對一個問題:怎么樣去回應這樣的場所。

我們不想把這些元素過度簡化——因為很容易選擇所謂的中式元素。但對我來說,這樣做過于簡單粗暴了。我們想用一種更加委婉含蓄的方式去回應,而且最好能夠用一個形式語言去回應所有東西。

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

我們把黃浦江作為一個設計元素。坐14號線從豫園站到陸家嘴,黃浦江就在乘客的頭頂上。我們想把這個不被察覺的體驗展現出來。所以我們設計了水花拍打到柱體上的曲線。

當然,拍打到柱體的曲線是根據城隍廟的屋檐來進行控制的,所以它的曲率非常中式,只不過是朝下的,像水中倒影。柱廊橫向和縱向相切,這接近一種西方的拱券模式的形式。所以我們試圖通過一種形式語言表達兩種形式元素。

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

Julia:這是一稿就過的方案?

熊星:肉眼看,是的。方案認可之后,這個概念從頭到尾沒有變過,但是為了保證方案完整實現,進行了長達4年的優化,都在不易被肉眼察覺的地方。

Julia:14號線的空間顛覆了我們對上海地鐵的印象。想問一下鄭老師您最初是如何著手規劃的?

鄭鳴:這個話題講起來就非常長。從2014年年底開始,整條線的設計還是經歷了一些波折。14號線從西部郊區,通過上海市的最中心地段,再到東部郊區,我們很難用一個統一的特點或者主題把它串在一塊。

昌邑路站/曹楊路站/真如站/黃陂南路站 攝影??祁稼昊

現在我們看到的每個站點都有不同的特色,但實際上我們在把框架定下來以后,就定了一些原則:第一是把空間還給乘客。本來地下空間就非常有限,通過整理它的凈高,從原來的3米左右提高到3米9左右,把空間還給乘客。

第二是強調建筑本體的審美。在建筑的內部空間里,很多管線本來就在那,我們不需要加很多裝飾,只要把關系整理清楚,把它的內在邏輯外化形成造型,它就是最美的,因為它實現了它的功能。這是我們從建構的一些特性來做這個事情。比如真如站用支吊架編織的成鋼屋頂,是中國傳統建筑形式“徹上明造”的重現,也是建構文化的復興。

上海地鐵14號線真如站 攝影??祁稼昊

每個站點都有不同的東西,這就是第三點:用空間的藝術創造藝術的空間。我們一開始就想把每個站點的特色用一種空間的手法融入在里面,通過空間里的形式、材料和他的其他包括視覺、觸覺、聽覺各方面的角度來進行體驗。所以不同的地段有不同的特點,但背后的邏輯是統一的。

我想,當一個地鐵站把物理空間都利用起來了,又體現出一種建筑本體的審美規律,同時還具有一些所在地段的特征,那么它就會是一個好的設計。

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

熊 星:上海是海納百川的城市,如果用一條線索做,所有的站都做得一樣的話,就無法呈現這座城市的多元性。另外,地下軌道交通和地上不同,地鐵駛出之后,你看到的其實就是一個漆黑的隧道,加上一些發光的廣告,然后你在下一個地方出來。所以其實每一個站點都是一個Gateway(門戶),車站回應這個區域的空間特質,無論是對游客來講,還是對普通市民、上下班的人群來講,它會有一種區域的“歸屬感”和“到達感”,這其實是非常重要的一個事情。

以前我們把地鐵當成基礎設施,但現在可能更多把它作為一種城市空間上的品質關懷,以及對于城市空間的整個體驗。

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

Julia:白天和晚上進入地鐵站,體驗會根據時間區隔而不同嗎?

熊 星:在豫園站我們做了一些新的嘗試。因為我是一名建筑師,做地上建筑的時候會借助陽光的光影來塑造它的空間,但在地下就很難。

而且豫園站它開挖的很早很深,我們之前做過的項目,還可以根據設計調一些結構,但是豫園站我們可以說是一根柱子都動不了,很多操作其實是不得已的選擇。

所以我們創造了一種人工的流光,借用柱廊本身的節奏感,來塑造空間和表達這個站的空間感受。因為豫園站是上海下挖最深的地鐵站,如果把整個地鐵交通系統看作城市動脈的話,豫園站就像心臟一樣,我們希望乘客能夠感受到城市脈搏。

脈搏除了形式感的節奏,還有光影的節奏。我們希望把頂上做成一種開源的、可控的光影裝置,根據不同的需要呈現不同的光色,這樣在你進來的時候會覺得它有呼吸有回應,有一種生命感在里面。

Julia:鄭老師最喜歡哪個站呢?

鄭 鳴:我沒有針對哪個站特別喜歡,每個站都有它的特點。如果說我們把一個站“從專業到大眾”,理解為是“從技術到面具”這樣的一個概念來區分的話,大家看到的就是“面具”。但我們更關注的是“面具”后面的技術邏輯。

Julia:之前看過您一篇文章,里面提到了五位一體的車站,五位一體是哪些?

鄭 鳴:建筑空間、結構形式、機電系統、裝飾裝修、公共藝術,缺任何一項,這空間都不完整。這個就需要我們打破施工階段的區分,土建做完做機電再做裝修,最后再做藝術品,肯定有些東西沒有協調好。所以我們這次提前把這些整合在一塊,打破了傳統設計院的生產模式,很不容易。所有的設備管線,它的寬窄厚薄、它的走向,可以滿足所有需求,同時形成的效果又非常具有美感。當這五個方面都處理好了,出來的面貌就是由內而外地生長出來的,各個專業的使用狀態以直接表露的方式呈現在使用者面前,毫無違和感。

上海地鐵14號線豫園路站 ??行之建筑

切割好的鋁板壓彎后,由錨栓拼接保持平滑

Julia:14號線已經成為了網紅打卡點,這是你們預料之中的嗎?

鄭 鳴:幾個特色站成為熱點我覺得是意料之中的,但是沒有想到會有這么長的時間和這么寬的廣度。

熊 星:豫園站的形式只是它的一個起點,我是非常希望能夠有運營加入,做一些投稿征集,這在技術上是完全可行的。如果能真正這樣運營,大家的參與感就會挺高,大家都能參與到豫園站空間的光影創作中來,生命力也會更加持續。

Julia:新媒體時代,有很多的褒義也會有一些貶義的或負面的聲音,負面的反響會不會影響你后期的設計?

熊 星:我其實沒有太關注網上的這些評論。我們很認真的在做設計,當然希望更多的人能喜歡,但肯定會有人喜歡,有些人不喜歡。但我不一定因為大家的喜好去改變自己的想法,要看具體問題是什么,就事論事。每個建筑設計都需要從案例中間去吸取經驗教訓,我肯定會讓下一個項目做得更好,要一直進步嘛。

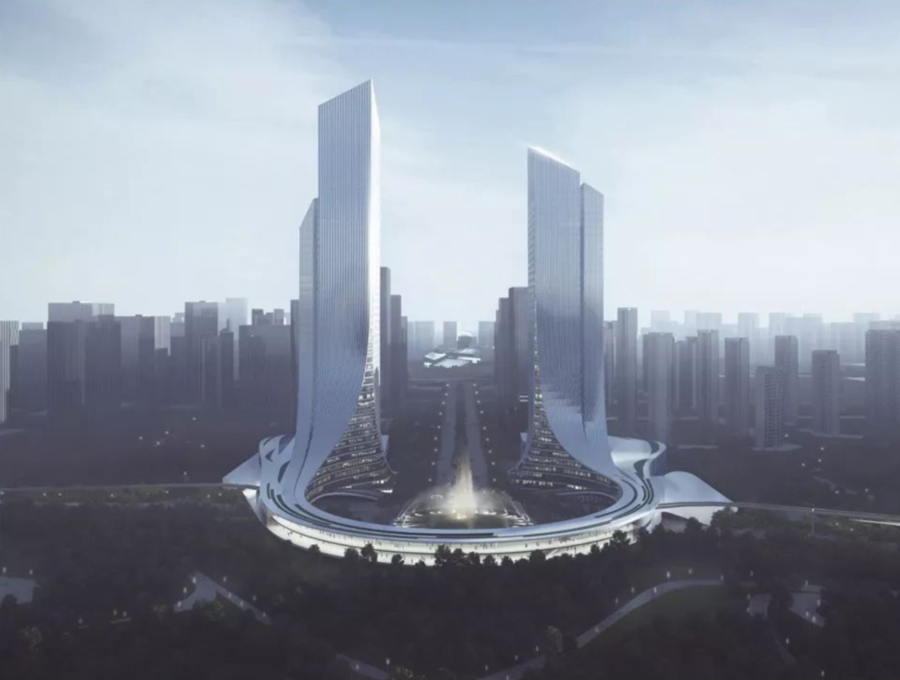

熊星已往項目案例-U-Magnet磁極雙塔 ??行之建筑

熊星已往項目案例-The ring ??行之建筑

02

/公共空間/

民主設計,展望未來

Julia:我們專門花了一上午去體驗14號線,去看了每一站,發現跟以往的地鐵完全不一樣,很先進,有多科技的東西在里面。

鄭鳴:我們在整條線的設計里面,高科技和人性化是同步進行的,而且是不矛盾的。比方說在車廂門口候車的時候,顯示屏的信息就比以前多了。以前可能是簡單的間隔時間和天氣情況,現在我們有了【擁擠度】提示,讓乘客知道哪個車廂人比較少。擁擠度不是數人頭來數的,是靠“軌道稱重“來實現的。這樣一個大數據判斷既是高科技的,也是人性化的。

你們現在看到的顯示屏是在正面,人在候車的時候抬頭就可以看到。以前都是在側面或者后腦勺,因為當時我們沒有足夠薄的屏嵌到門上面去。高科技和人性化這兩者結合起來是可以達到一致的。

上海地鐵14號線被網友稱為“魔都最美換乘王”,換乘高效便捷 ??i-Talk

熊星:再舉一個小例子。豫園站的空間下挖很深,每下挖一米都增加很多成本,所以它的空間層高并不富裕,站廳層高還不到5.5米,最初管線做完是3.5米,基本比住宅樓只高一點,但是有將近200米長,你說這是一個怎樣的空間?所以當時大家都很手足無措。

最好的設計策略就是通過一種手段,盡量多地解決問題。利用“曲面天花拍打到柱體”所呈現的拱廊,把很多的管線優化到靠近柱子,包含拱券的形體之內。這樣公眾真正使用的空間就提高到了4.2米。由于我們控制出來的飛檐產生了一個弧線,除了文化上的概念之外,也是最大限度地處理管線的方式,以使這個空間一氣呵成地呈現出來。

上海地鐵14號線豫園站 ??行之建筑

天花與主體相契合,形成“飛檐倒影”,管線隱于其中

Julia:目前14號線站點的維護方式是怎樣的?

熊星:在設計的優化過程中,運維從頭到尾都參加,必須要考慮他們的需求。在設計的參數上我們有一些控制,比如,所有的鋁板彎折的最小間距控制在10公分以上,方便他們去進行擦洗;包括它的檢修口可以從節點上拆下來,然后再如何裝回去;很多鋁板被優化成標準形狀,并且留有備料和編號,方便替換等。

鄭鳴:這個問題非常好。建筑是一個過程,不是建成之后讓拍個照片就完了。所以日后的維護是設計——而不是運營——很重要的一部分。因此在設計上,我們提供了兩種并存的解決方案,即一邊是可預見的、有秩序的嚴謹的系統,另一邊是允許自由發展的、隨機的路線。

不管是車站的設備設施,還是我們乘客的行為習慣,它在變化,我們沒有把它限定在系統里面。我們呈現的面貌雖然是“涂黑”的,但實際上是“留白”的。

熊星:建筑如何維護一直是設計的一部分,例如我以前設計超高層建筑,如何設計擦窗機,一季度擦幾次,都很有要求,這也會影響塔樓形體和幕墻形式。但維護其實也挺費力的,紐約地鐵就特別臟;日本的地鐵站雖然很舊,但打理得很干凈。建筑本身的維護其實比剛開始建成還要重要。它和人是一樣的,人不收拾都不好意思出門,你需要花精力要去維護。

聽說馬巖松老師的嘉興火車站剛完工就被吐槽:全白的火車站多容易臟啊,臟了怎么辦?馬老師當時好像回復說,一個大而干凈潔白的環境反而會使人節制自己的一些生活習慣。

我覺得這是一個相互的過程。一個城市的空間,設計師真的只是一個開始,你盡可能地考慮到如何方便維護,后期與大家一起努力。

鄭鳴:這就是建筑設計的魅力,有時候你覺得是個難題,反倒成為激發你做一個亮點的理由。這次我們在做曹楊站就有這樣一個體會。曹楊這個區域,是中國歷史上“五卅運動”的發源地,當時的罷工就發生在這里的日本棉紗場。

曹楊站原來是一個平板的空間,經過整理以后就產生了一個做隱喻紡紗車間門式鋼架的想法,在拱頂的部位我們做了一排類似工廠車間的采光天窗,在它的結構凈高5米的前提下,最高部分做到4.7米,把空間利用住。拱肩部分放滿了各種管道,檢修的時候只要拆掉兩個圓通就可以伸手進去,安裝上去也不會顯得不整齊。有時候做設計,功能解決了,建筑的審美就出來了。如果這個解決方案恰好與場地還有某些內在的關聯,那就更完整了。

上海地鐵14號線曹楊路站 攝影??祁稼昊

Julia:14號線的空間還會有哪些被忽略的亮點?

鄭鳴:在整條線設計里包含了“模數化”和“裝配式”的概念。舉一個簡單的例子,我們把站臺石材的模數定為912,門縫與門縫之間正好是5塊石材。912又可以把上下車的指示箭頭結合到里面。對廠家來講也很方便,他只要在模數里面把所有的箭頭跟所有上下指示標切合進去,生產一種規格,運到現場一放就好,這樣空間呈現出來的面貌就是整齊有秩序的。

上海地鐵14號線靜安寺站 攝影??祁稼昊

熊星:14號線是很多車站的串聯,每個站都不是孤立的,要整體去看這一條線路,在總預算之下如何去分布它的投資和成本是一種智慧。“把力用刀刃上”是一個很重要的思路。14號線標準站雖然成本較少,但也花了很多的心思,這些心思都花在了一些如何提高它的效率,提高它的功能表現上。其他特定區域,包括豫園站、陸家嘴站等,就會更加用力一點。

= END =

出品方

監制/主持:朱麗康

主編/策劃:李昕

音頻剪輯:白希文

編輯/排版:東開開

圖片來源

嘉賓提供/來自網絡

評論(0)