這個總要鬧出點事情的設計師,這一次,他竟然燒了自己設計的一個教堂!

所謂10年磨一劍,

恐怕就是這樣。

如何讓人一起感受到

設計師靈魂深處的戰栗

也許是每個設計師

永恒的課題。

彼特·卒姆托做事慢條斯理的,花個10年做一個溫泉浴場,但他每個作品都非常驚艷。

然而一堆老夫婦委托他做一教堂,光設計就花去5、6年的時間,結果建好了卻一把火燒掉!燒完之后更驚艷了。我們在文中看看這個設計師的腦洞吧。

只有點燃這把火,

設計才算真正完成了。

在屌絲文化泛濫的今天,

工匠精神重新被人們提起,

這會成為中國建筑的新出路嗎?

在全世界,

如果要尋找最具“工匠精神”的建筑師,

名單上一定有個瑞士人:

彼特·卒姆托(Peter Zumthor)

他可能是最貧窮的建筑大師之一。

在他2009年獲得普利茲克獎之前,

國內很少看到他的報道。

他不是我們眼中的主流設計師。

他的項目不大也不商業,

而且建造過程也是慢悠悠的。

瓦爾斯溫泉浴場就花了10年打造,

但成品十分驚艷。

然而在2007年,

他花7年時間設計了個小教堂,

卻被大火給燒了,

而縱火的主謀竟是他本人!

究竟發生了什么?

(往下看,反正不是狗血劇情)

↓↓↓

這個教堂叫

Bruder Klaus Field Chapel

(克勞斯兄弟田野教堂)

與大教堂華麗的哥特風格不同,

它非常樸素,

就是一鄉野小教堂。

左 | 巴黎圣母院

右 | Bruder Klaus Field Chapel

它是為了紀念Bruder Klaus,

Klaus是15世紀的圣徒。

他出身富貴卻放棄了物質追求——

在石頭撐起的陰冷小棚中度過了20年。

他促進了瑞士聯邦的和平,

所以他在許多人心中就是精神領袖。

Bruder Klaus畫像

在德國鄉下,

一對農民夫婦退休了。

為了感謝上天幾十年來的眷顧,

他們想要修個教堂紀念圣徒Klaus,

于是邀請Zumthor來設計。

于是3個老人就聚到了一塊兒。

雖然項目又小又沒錢,

但Zumthor一點都沒敷衍。

不是每個人都有他那樣的堅持,

僅設計就磨掉了五六年時間。

在思考設計的過程,

最重要的理念才慢慢誕生了:

將自然元素帶入設計中,

土壤、雨水、空氣、陽光都是設計的一部分,

甚至還有火的影子。

這個小教堂非常獨特。

它在曠野上猶如一塊巨石,

周圍沒有其它建筑,

顯得十分醒目。

巨石上有唯一的三角形入口。

這是可以開啟的金屬門。

唯一顯示教堂功能的標志,

就是門口上方細細的十字支架。

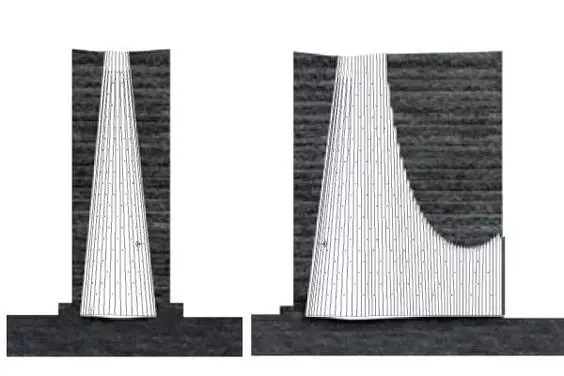

外表棱角分明,

內部空間卻曲折蜿蜒,

形成了巨大的反差。

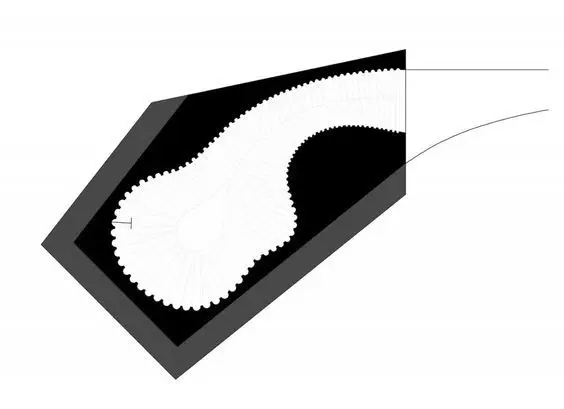

室內空間不僅在平面上變化,

豎向空間也高高低低,

所以稱得上“別有洞天”。

從洞口看世界,

一片欣欣向榮。

可里面像另外的世界。

只有將門關上

才能看清里面的空間。

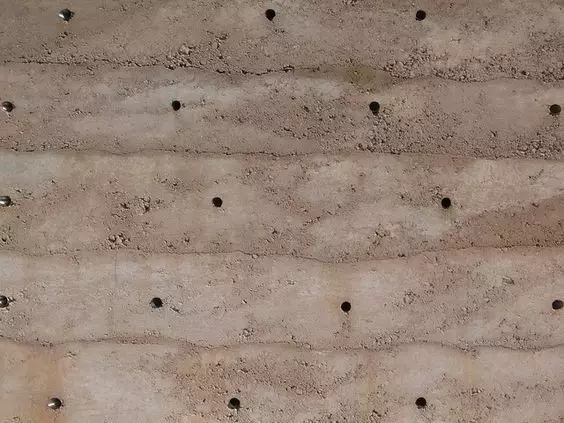

墻面上有波浪的肌理,

邊緣并不平整,

就好像是天然形成的洞穴。

這來自特殊的建造方式。

在設計師的理解里,

讓當地人一起建造,

本身就是一種儀式和修行。

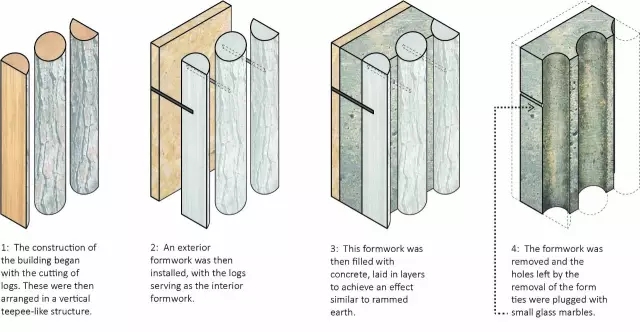

設計師讓當地人運來木頭,

搭建成了一個帳篷的形狀,

用掉了110根木頭。

又在外表增加模板,

通過鋼管與帳篷結構固定起來。

之后一層層地注入混凝土,

每層大概是半米高,

就這樣一點點夯實出了教堂的樣子。

按照這樣的方式,

就出現了我們看到的巨石。

但工作并沒有結束。

樹木與混凝土畢竟凝固到了一起。

怎么處理這些木頭?

當

然

是

燒

掉

它

們

由于只有頂部和入口有少量進風,

木頭不充分燃燒,

不會迅速化為灰燼,

而是一點點炭化。

“燒”模的過程花去了好多天,

墻面最后都留下了煙熏的痕跡,

并在很長一段時間都混合了松木的味道。

當木頭燒掉,

光也透過天井照進教堂里。

黑暗的對比下,

微弱的光芒都顯得耀眼。

水也通過天井和墻壁落到教堂里,

于是地面經常會出現一灘水。

四周還有排水槽,

防止大雨量造成內澇。

地面是塊不滲水的防腐蝕鉛地板。

室內的最低點正好在洞口下方,

積水會反射陽光,

又會成為一個小焦點,

無形中增加了儀式感。

木頭燃燒后,

支撐模板的鋼管也一起留下了。

于是外表形成了分布均勻的孔洞。

但在室內,

卻形成了不一樣的效果。

每一個孔洞都鑲嵌了玻璃珠。

當關上大門,

仿佛就能看到夜空中最亮的星。

在狹窄的空間里,

每一個祈禱者都能穿越時光——

如同圣徒Klaus的修行,

在困苦黑暗中看到希望的光芒。

祈禱室里還有石座,

可以給人靜坐沉思。

微弱的燭光下,

與唱詩班一同禱告。

Klaus的塑像也很寫意,

并不追求逼真的寫實感。

在這樣的環境中,

難免讓人恍如夢境。

Klaus因為信仰忍受孤獨,

農村夫婦因為紀念Klaus修建教堂,

而Zumthor因為這對農民夫婦,

用7年打磨出了這個小天地。

除了來禱告,

也有很多熱愛建筑的人到這里,

感受建筑帶給他們的感動。

當有人在教堂里參加禱告,

其他人就靜靜地坐在外面的臺階上。

看著教堂外無邊無際的田野,

吹著自然的清風,

人的心情也可以慢一下了。

Zumthor在一次訪談說:

規劃局不會批準周邊有這樣的建筑了,

他們覺得太大的建筑會破壞田野,

幸好我們當年審批通過了。

周圍并沒有出現新建筑。

這里沒有衛生間、旅館、商店,

更不收門票。

它還是保留著一開始的樣子。

教堂鳥瞰圖

無論你是大明星,

還是建筑大師,

你都必須把汽車停在幾里之外,

一路步行而來。

村民并沒把它變成一個旅游景點,

這里只是他們生活的一部分。

任何人都可以虔誠地走進去,

與神,與自己對話。

無論設計是大是小,

我們都需要認真的對待。

只有這樣,

我們才能讓其他人感同身受。

評論(18)