未遲精品民宿咖啡廳及溫泉房 | 素建筑設計

【項目名稱】未遲精品民宿咖啡廳及溫泉房

【業主】杭州未遲酒店管理有限公司

【設計方】素建筑設計事務所

【項目類型】公共建筑

【地理位置】浙江省,杭州市,桐廬縣,合嶺村

【主創建筑師】馬科元

【設計團隊】郭少珣,朱松

【攝影】唐徐國、趙奕龍

【結構】木結構,鋼結構

【用地面積】100 m2

【建筑面積】150 m2

【設計周期】2016年9月-2016年12月

【建設周期】2016年10月-2017年1月

冷暖度

有關建筑空間的“冷暖度”可分為物理層面和現象層面。從物理層面來講,建筑空間本無溫度的意義,因為它等同于氣溫。但借由人的觸感,材料的導熱能力和質感使人產生“冷”和“暖”的主觀感受,從而形成對特定材料的共同潛意識的溫度感知力。因此,即使未與建筑有直接接觸,僅從視覺上對其的溫度感知也應運而生。這種因材料本身引起的對于冷暖的感知便是其物理性的冷暖度。

▼冷暖廳概覽

另一方面,任一種材料在塑造空間的過程中,均存在如何支撐與覆蓋的結構問題。材料受運輸和加工過程的極限尺寸限制,在搭建的過程便會面臨一個基本的力學問題:材料以何種方式交接?當我們感知帕提農神廟高冷的靜默,佛光寺大殿溫潤的莊重,均是通過材料以及桿件搭接方式互相配合,完成一次空間溫度的塑造。這就是現象層面的“冷暖度”。建筑之材料取自于自然,由自然之力形成,組合交接的方式暗示了人的勞作之力,比例隱含了材料力學屬性的能量,而光線則實現了空間的凝固。在現代建筑中,結構往往被消極地隱藏到墻和樓板里,但結構本身恰恰是一種自然力以及人力的精巧關聯。

▼建筑外觀

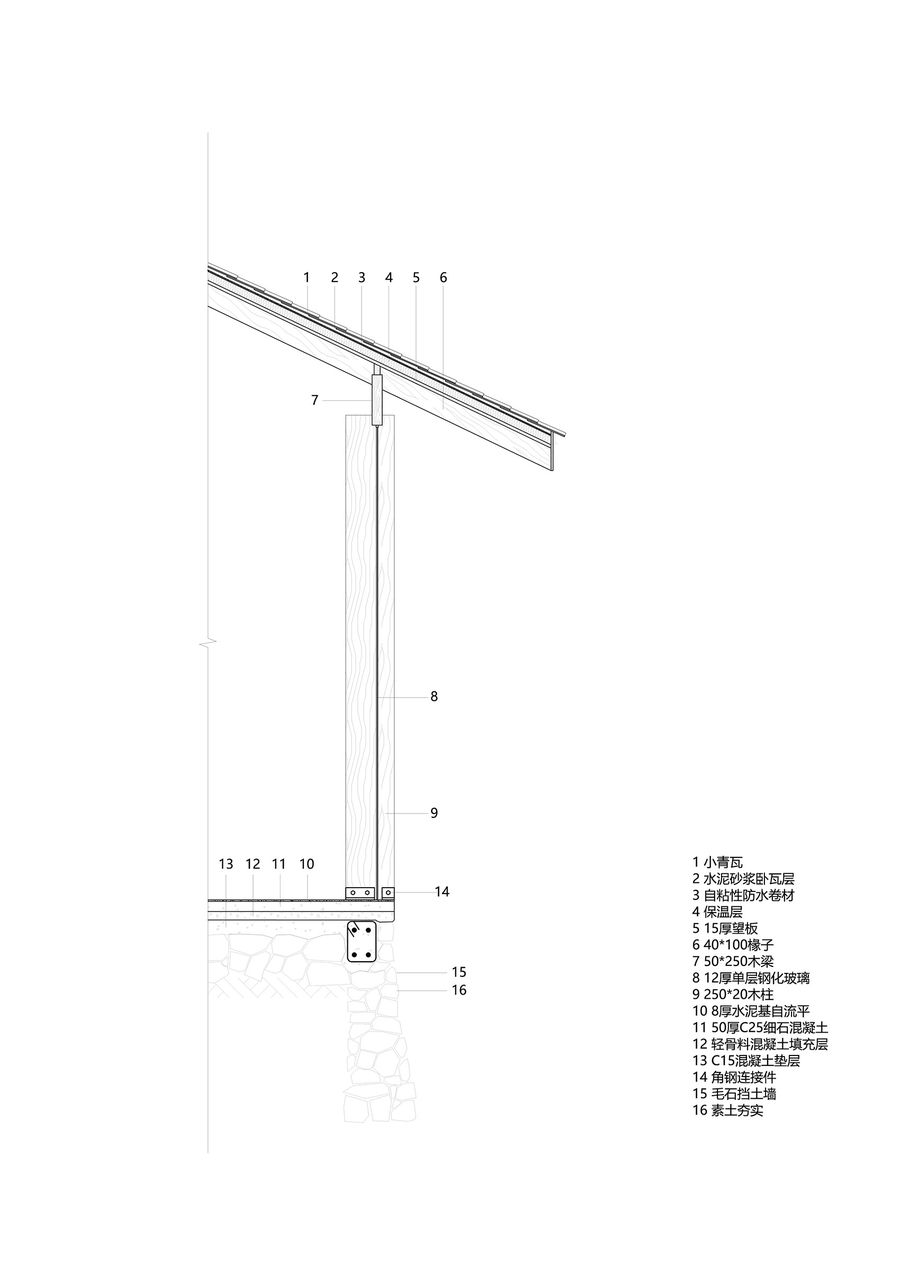

暖結構

暖亭取材于最常見的木材,木材給人溫暖之感,是自然力通過時間累積長成的材料。中國人積累了大量木作的技術,并將其發展成一套內涵豐富的文化體系。雖然以現代數學和物理學的觀點審視之,其材料的結構效率不高。但中國傳統木構體系的審美和志趣都蘊含極高的藝術價值。

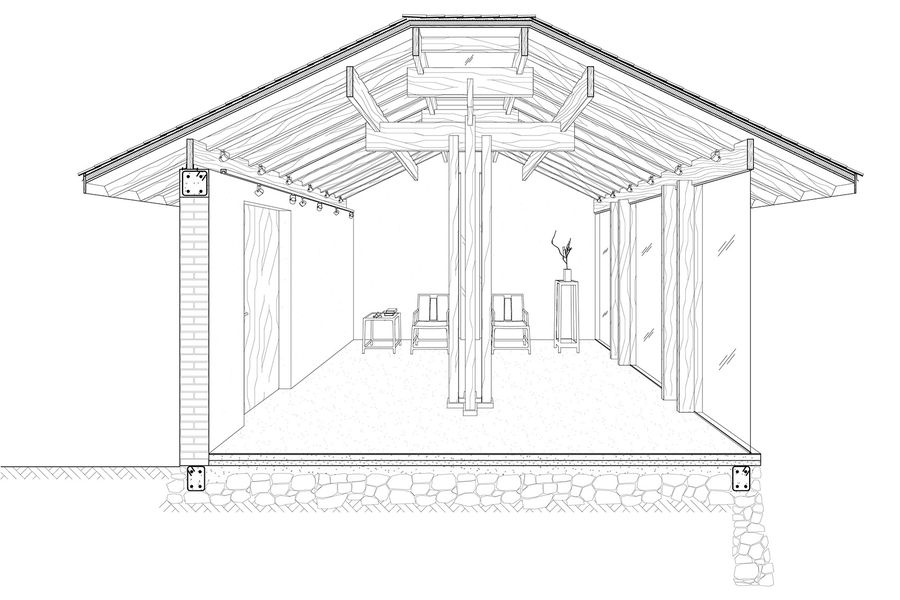

▼暖亭南立面

▼暖亭北立面

▼北立面細部

因取材自然,造屋往往大料難得,因此用小料搭建大屋是民間造屋的現實問題無法避免。在中國南方大部分地區,穿斗式的屋架方式是一種簡潔有效的解決方案。小料密布,柱子和梁就直接暴露在整個空間中。歷經數代木料搭接的演進,產生的木構文化,已經讓我們對木頭這種材料產生一種潛移默化的“木有引力”:木結構,梁柱不獨立,總是組合出現形成一種抱團簇擁之感。木材質的集中堆積的數量,往往也是展示人力之強,甚至上升為文化等級觀念(斗拱)。這種木料堆積往往出現在目所能及而手不可及之處,它已經遠遠超出了結構支撐的理性意義。古人常用這種桿件抱團堆積而產生的氣場來表達權力或者財力,文人則常用這種桿件的變化來表達某種審美的情志。

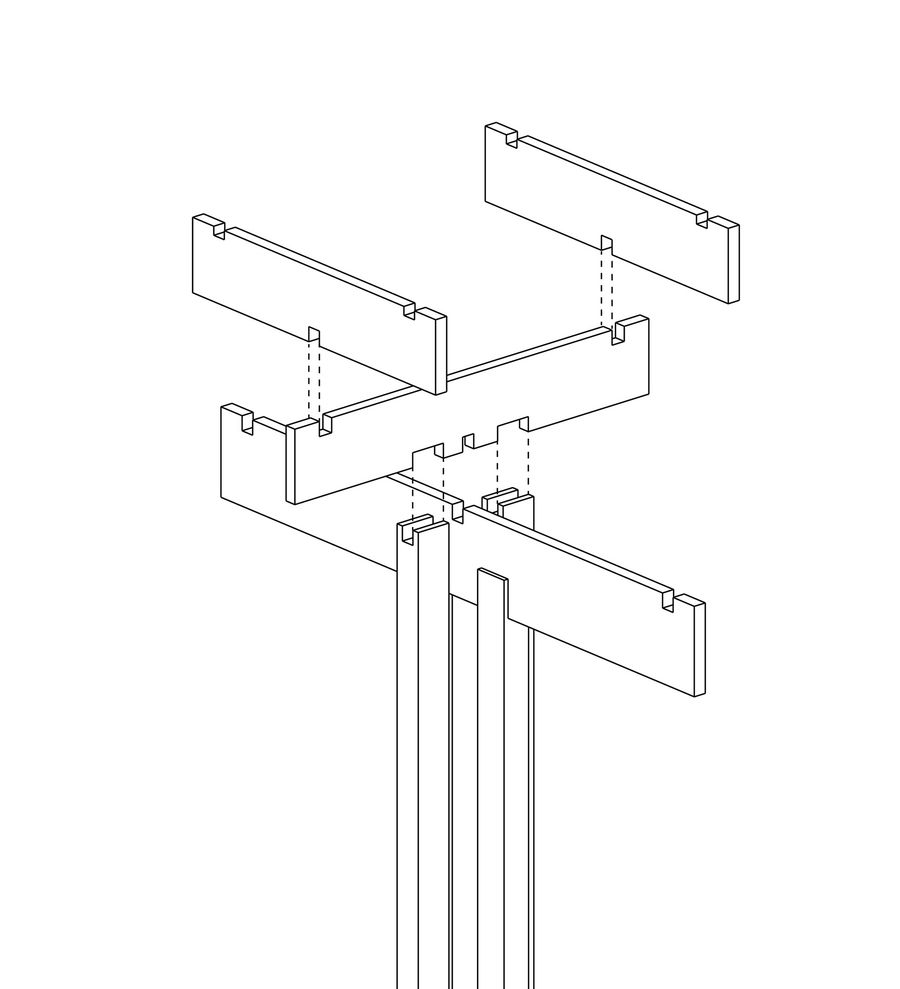

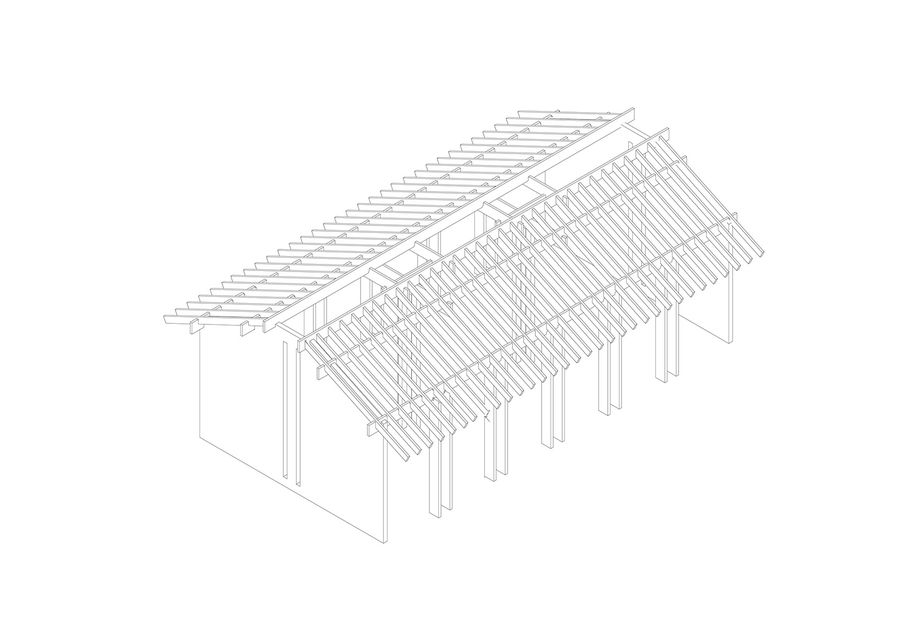

▼暖亭結構

▼暖亭內部

暖亭,用一種最簡化的木料搭接的方式,正交臥搭,經過幾次轉換,將平面結構體系轉化為坡屋頂檁椽體系。整個木桿件無草架明柎之分。符合當代建筑學所追求的建構之風。因結構轉接的疊加,木梁呈現出抱團之感,再加上天窗的光線塑形,整個空間如沐暖之氣。散柱式,空間再平面上具有“十”字型二向性,因此四根散柱布置具有穩定作用,散柱的方式模糊了柱的比例關系。讓柱子從一根變為四根,增加了結構在空間中的視覺權重。

▼在暖亭內部遠望

▼暖亭結構細部,散柱的方式模糊了柱的比例關系

▼天窗的光線塑形使整個空間如沐暖之氣

▼暖亭柱子構造

▼柱子穿透樓板

冷結構

不同于木質的溫暖,“金”屬給人冰冷之感。從巴黎世博會機械館的柱腳,到柏林美術館的柱頭,金屬因其強大的力學性能,改變了木石磚需要靠數量疊加才能獲得的結構強度。金屬材料產生了大量奇觀式的結構形式,但金屬終究給人一種冰冷的氣氛,從身體上產生一種排斥力。如果說暖結構是一種引力關系,冷結構則是一種疏離之感。

▼冷亭外觀

▼冷亭外觀

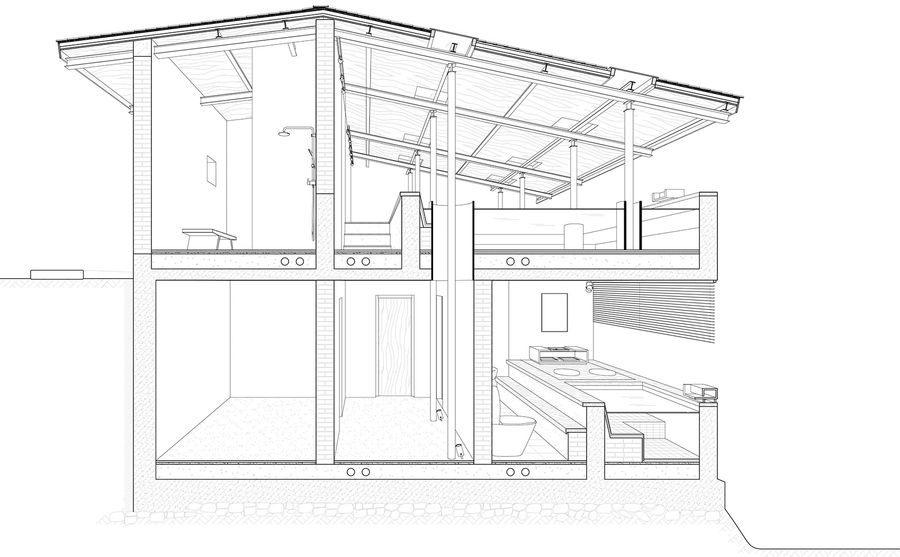

冷亭采用鋼結構,桿件都是市場最易獲得的型材。設計希望梁、柱、板之間保有一種疏離的斥力,甚至將兩根中柱直接穿透樓板支撐屋頂,讓柱子跟樓板無任何搭接關系,產生某種脫離。更甚讓柱子穿水面而出,跟水面這種無形之物也排斥開來。

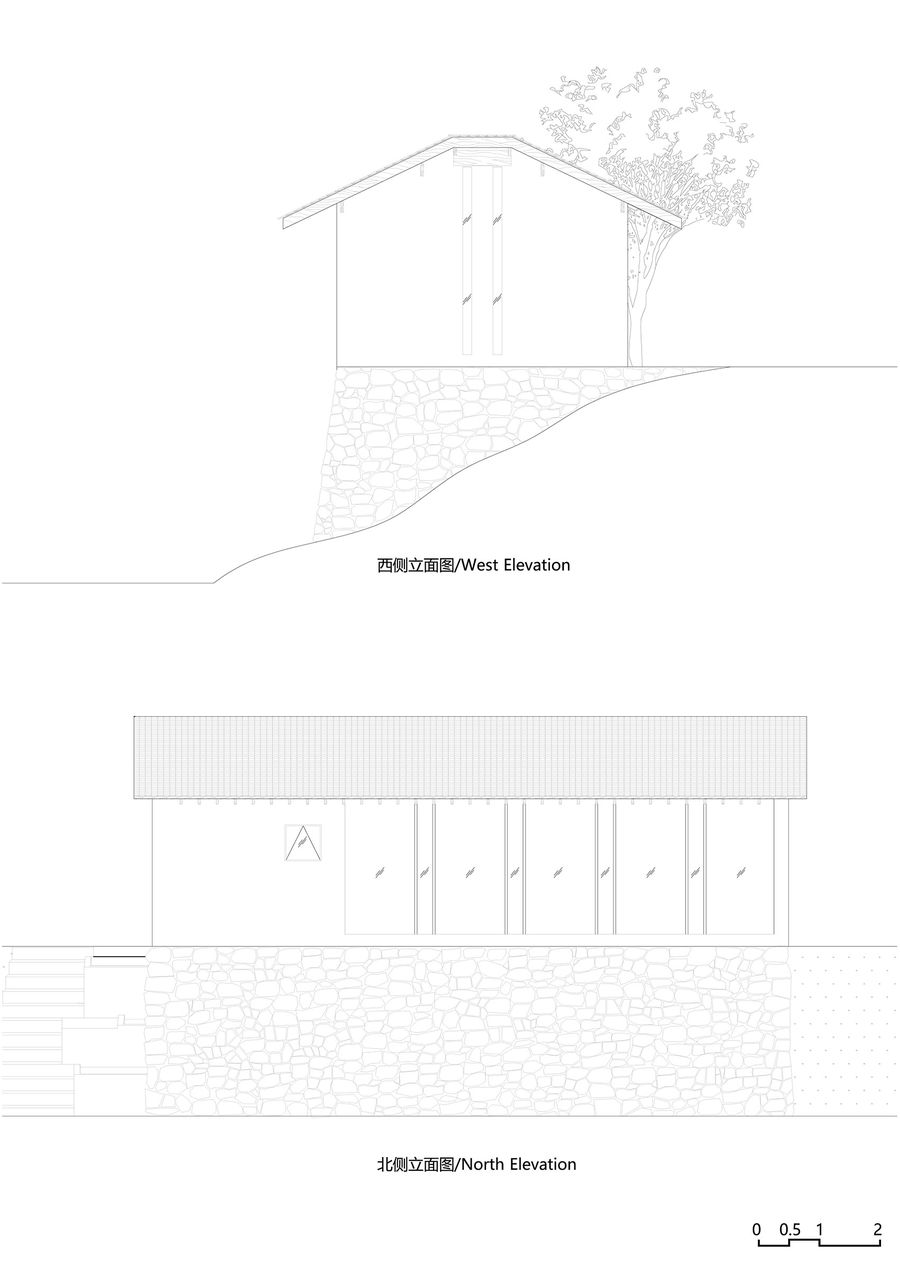

▼冷亭北立面

▼北立面細部

在冷亭中,結構在冰氣中挺立,檐柱又同基座以一種吊腳柱的方式脫離開來,強化這種斥力所在,整個空間中重力同人力的較勁,使得隱匿的冷之力量充盈其中。

▼冷亭泡池

▼從冷亭泡池望向室外

▼結構在冰氣中挺立,檐柱又同基座以一種吊腳柱的方式脫離開來

▼柱子穿水面而出,跟水面這種無形之物也排斥開來

冷與暖,不只是物理屬性,更是一種現象的感知,不以空氣的溫度為計,卻以空間的氣韻讓人冷暖自知。

▼冷暖亭的空間氣韻

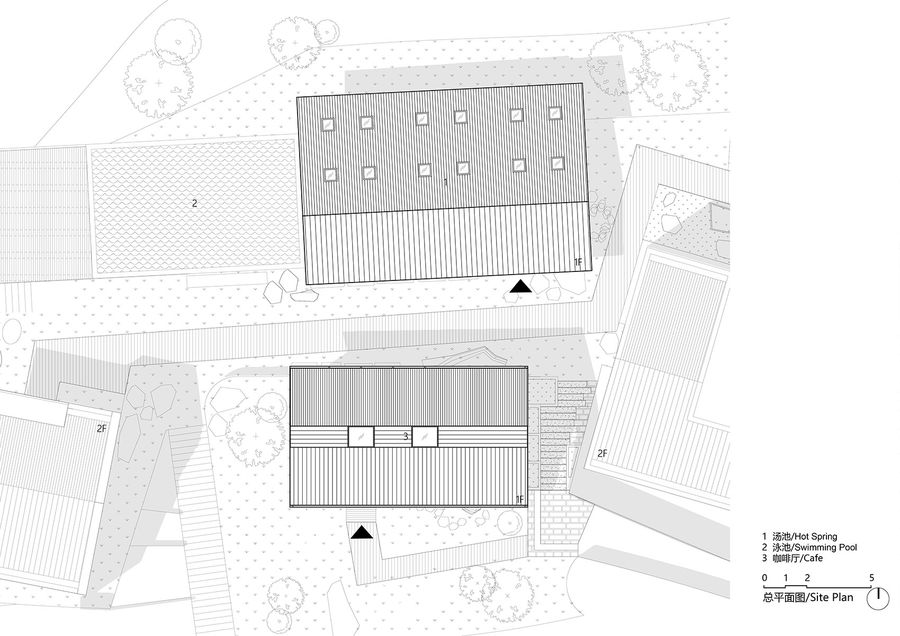

▼總平面圖

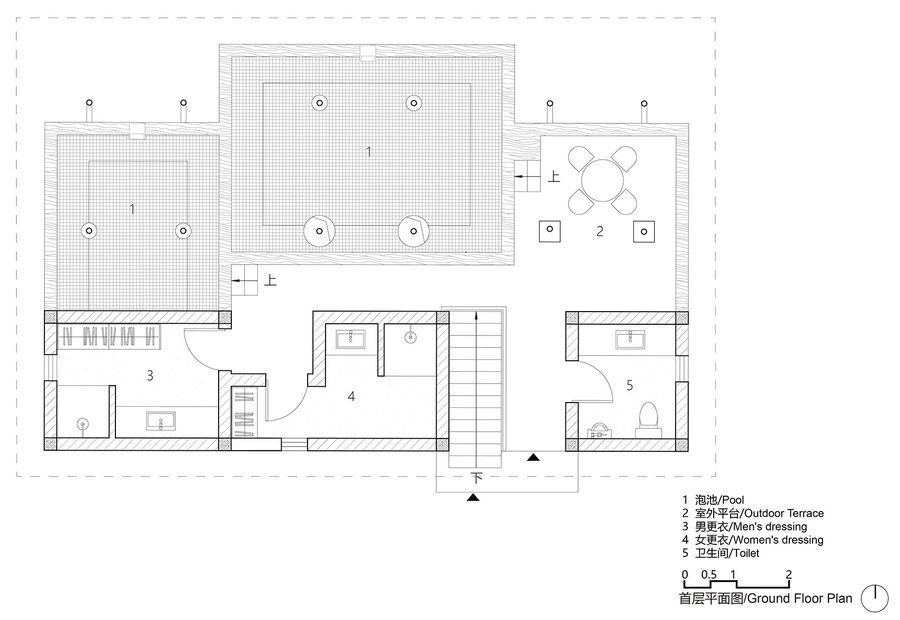

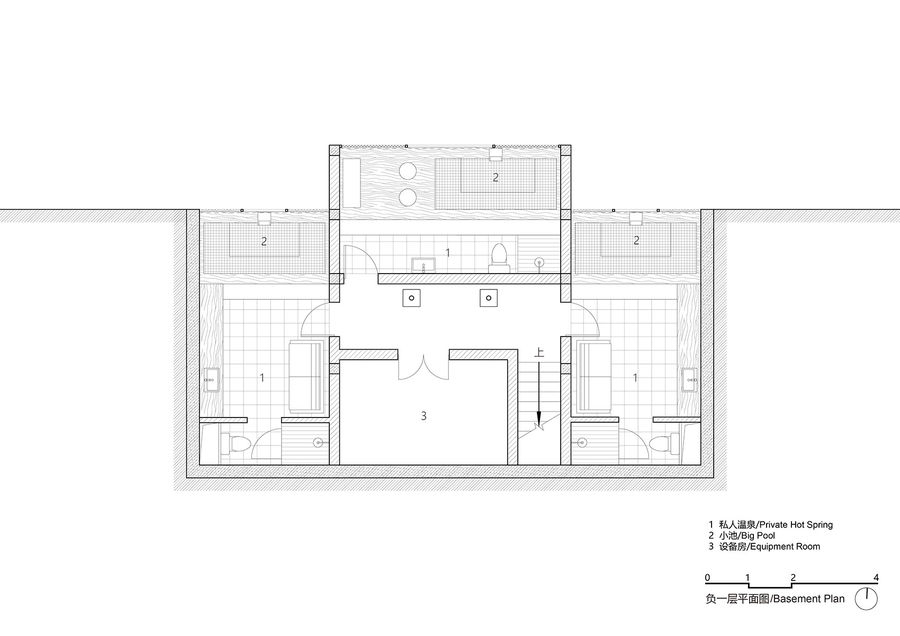

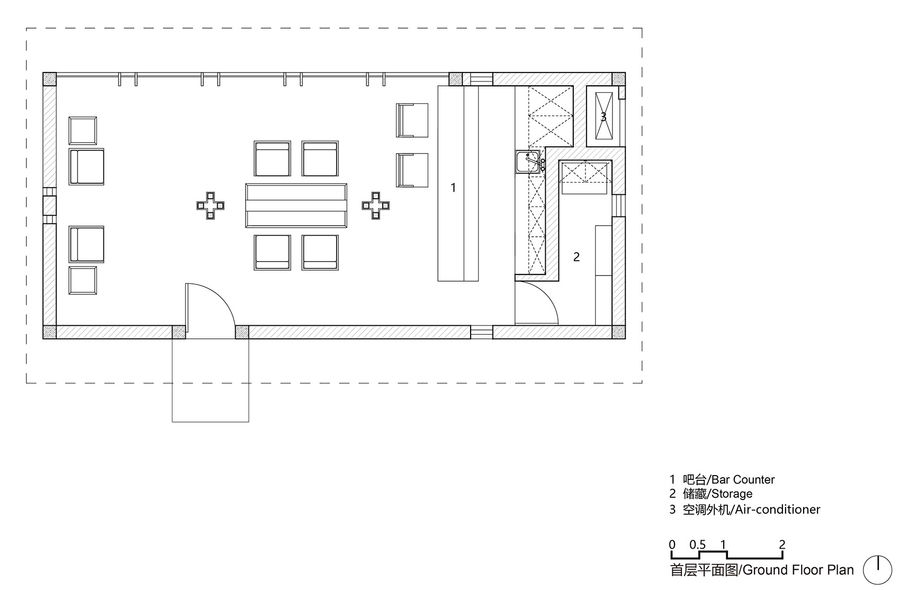

▼冷亭平面圖

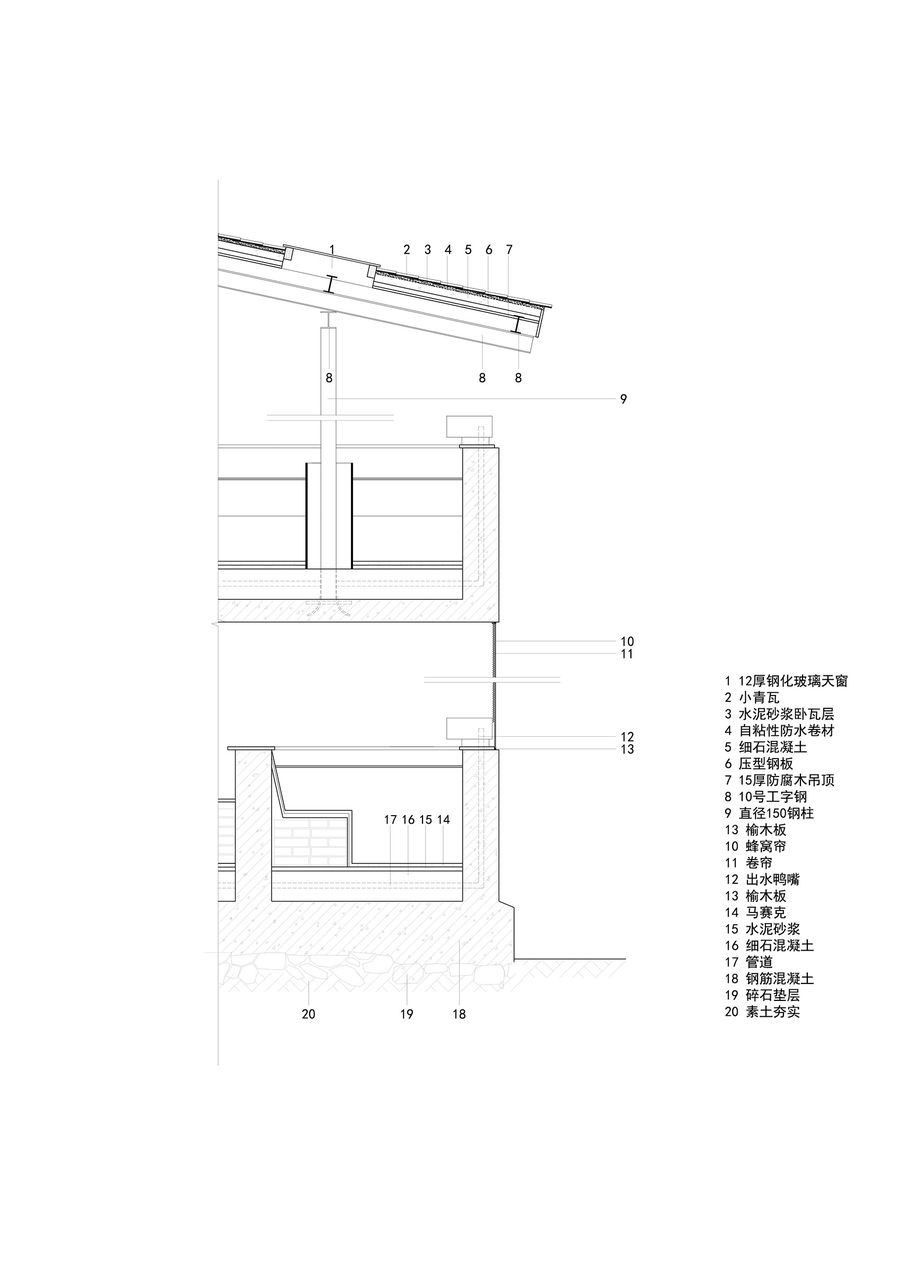

▼冷亭剖面圖

評論(1)